Algo no encaja en Venezuela

Basta mirar con un poco de atención.

No cuadra la sonrisa de Nicolás Maduro, no cuadra la velocidad con la que Delcy Rodríguez se convirtió en interlocutora válida para Estados Unidos, no cuadra la descalificación pública de Donald Trump a María Corina Machado. Y cuando nada cuadra, casi siempre es porque el acuerdo ya se cerró en otra mesa.

Durante años se nos explicó que el chavismo solo podía caer de una manera: con estruendo, con fractura militar, con caos institucional y con un dictador huyendo como rata acorralada. Esa era la narrativa cómoda, repetida hasta el cansancio, celebrada con espuma en la boca por ciertos líderes opositores que hoy festejan como orates rabiosos algo que ni entienden ni controlan.

Pero lo ocurrido en Venezuela no se parece a eso. Hay una serie de contradicciones tan evidentes que obligan, por lo menos, a levantar la ceja y poner en duda la versión oficial que se nos quiere contar.

Primera contradicción: Washington

Estados Unidos no actúa movido por ideales ni por sentimentalismos democráticos; actúa por intereses y conveniencia. Y, sin embargo, lo primero que vimos no fue la entronización de la oposición “legítima”, sino el reconocimiento práctico de Delcy Rodríguez como interlocutora válida con el gobierno de Donald Trump. La misma Delcy que hasta ayer era uno de los pilares civiles del régimen de Maduro, sancionada y proscrita por Washington, hoy es el canal.

Al mismo tiempo, Trump descalifica sin rodeos a María Corina Machado, dándole con la puerta en la cara a su longeva ambición de gobernar Venezuela. El mensaje es brutal, pero claro: para Washington, la oposición venezolana dejó de ser útil.

Estados Unidos no dialoga con fantasmas ni con cadáveres políticos: negocia con quien le sirve.

Segunda contradicción: el tipo de “caída”

Las caídas reales hacen ruido. Huelen a pólvora, a traición, a pánico. Producen estampidas, quiebres, discursos histéricos y fugas vergonzantes. Así terminaron Saddam Hussein, Muamar Gadafi y tantos otros líderes depuestos contra su voluntad. Aquí no vimos nada de eso.

No hubo fractura del aparato estatal, no hubo vacío de poder, no hubo una noche interminable de disparos y rumores. Hubo orden, rapidez y un silencio tan pulcro que resulta casi insultante.

Esto no se parece a un edificio que colapsa. Se parece más a uno que cambia de administrador mientras los inquilinos siguen pagando renta.

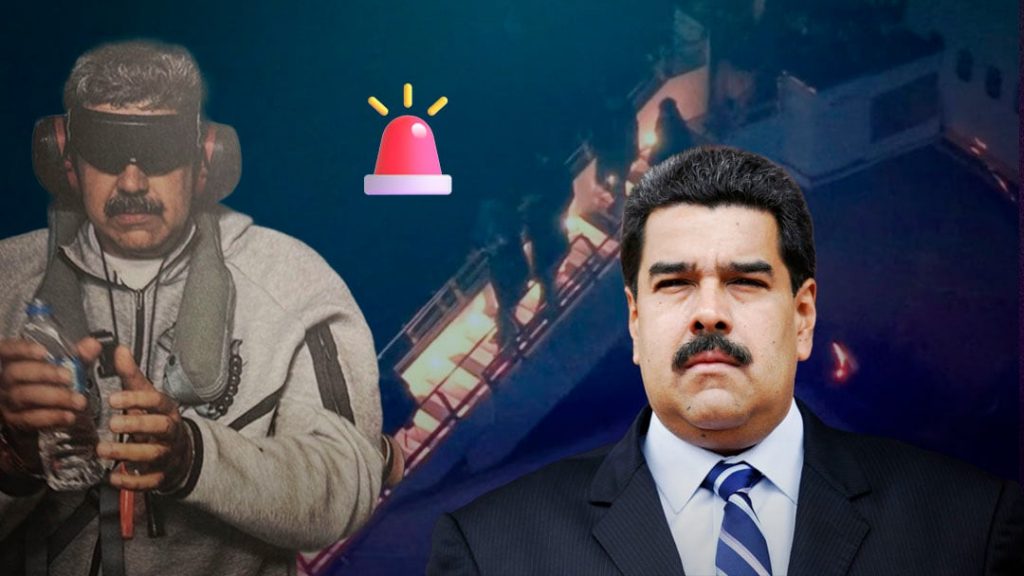

A este cuadro se suma un elemento imposible de ignorar. Un jefe de Estado detenido que desea “Happy New Year” a sus captores; el mismo personaje, horas después, posando con dos pulgares arriba, tranquilo, casi desafiante. Las derrotas reales no se ven así. El miedo no posa para la cámara.

Nada de esto apunta a una liberación ni a una victoria democrática. Apunta a algo mucho más prosaico y, por eso mismo, más inquietante: un reacomodo administrado del poder. Presiones, negociaciones, ofertas aceptadas a medias o rechazadas a tiempo, y una prioridad inequívoca: estabilidad antes que épica, gobernabilidad antes que justicia, orden antes que pueblo.

Esto no es el final del chavismo. Es su mutación negociada

Cambian los nombres visibles, se ajustan las formas, se reciclan interlocutores, pero la lógica permanece. Se nos vende el cierre de una era cuando en realidad asistimos al ajuste de un sistema. El vencedor escribe la historia, y los pueblos —como casi siempre— quedan reducidos a espectadores que aplauden fuegos artificiales sin saber quién encendió la mecha ni a qué costo.

La pregunta de fondo no es si Maduro cayó o no. La pregunta es quién decidió los términos del final, quién quedó fuera de la ecuación y qué nos van a vender mañana como “normalidad”. Porque cuando los finales son tan ordenados, casi siempre es porque fueron pactados lejos de la gente… y mucho antes de que aparecieran las cámaras.